・死亡保険

・生存保険

・生死混合保険

・それ以外の保険(医療保険など)

保険料控除には、「生命保険料控除」「地震保険料控除」「社会保険料控除」という3つの種類があります。いずれも所得から一定金額を控除する(差し引く)ことで、所得税・住民税を軽減できる制度です。制度をうまく活用できれば、節税によって手取り収入を増やすことができるでしょう。

そこで本記事では、保険料控除の種類と概要、保険料控除を活用した節税方法や年末調整・確定申告の方法を解説します。

「保険料控除について知りたい」「実際に控除を受けたい」という人は、参考にしてみてください。

保険料控除は所得控除の種類のこと

保険料控除とは、その年に支払った保険料のうち、一定の金額を所得から控除できる所得控除の種類を指します。保険料を支払った人は、所得税・住民税の負担を軽減できます。

保険料控除には、以下のとおり3つの制度があります。

生命保険料控除の制度

・生命保険料控除:任意加入の生命保険に対する所得控除

・地震保険料控除:任意加入の地震保険に対する所得控除

・社会保険料控除:社会保険(公的年金・公的健康保険など)に対する所得控除

ひと口に保険料控除と言っても、種類によって制度の仕組みは異なるため注意が必要です。制度ごとの内容を見ていきましょう。

生命保険料控除とは

生命保険料控除とは、その年に払い込んだ生命保険料の金額に応じて、一定の金額を所得から差し引ける所得控除制度です。

ここで言う「生命保険」とは、民間の保険会社や共済等が販売している広義の生命保険を指します。そのため、死亡保険から医療保険、がん保険、個人年金保険や学資保険といった商品まで含まれます。

いずれの生命保険も加入は任意となっているため、控除の有無や控除額は各家庭の保険加入状況によって変わります。加入している生命保険の種類や金額が多ければその分控除額は増えるため、軽減される所得税・住民税額も多くなるでしょう。

一方、生命保険に加入していなければ所得控除の対象にはならず、税金が軽減されることもありません。

地震保険料控除とは

地震保険料控除とは、その年に払い込んだ地震保険料の金額に応じて、一定の金額をその年の所得から差し引ける所得控除制度です。

地震保険は生命保険と同様に任意加入のため、各家庭の保険加入状況によって控除の有無や控除額は変わります。

また、原則として地震保険は単独で加入できません。加入する際は火災保険とセットでの加入が必要になるため、現在加入中の火災保険がある場合は、保険会社で地震保険の付帯ができるかを確認するといいでしょう。

社会保険料控除とは

社会保険料控除とは、公的健康保険や公的年金などの社会保険料を納めたときに受けられる所得控除制度です。対象となる社会保険には、公的介護保険や雇用保険、国民年金基金や厚生年金基金が含まれます。国民年金基金と厚生年金基金以外の社会保険は、原則として強制加入です。

生命保険料控除や地震保険料控除は「支払った保険料の一部」が控除対象ですが、社会保険料控除は「支払った社会保険料の全額が控除対象」となります。そのため課税所得から差し引ける控除額が多く、他2つの保険料控除に比べて節税効果が高いのが特徴です。

節税効果は高いものの、年金基金を除く社会保険は強制加入です。生命保険や地震保険のように、加入の有無や金額を自身で自由に決められるわけではありません。

自営業者であれば、国民年金基金に加入する、国民年金を前納してその年の控除額を増やすという方法で節税対策することは可能です。ただし、国民年金を前納すると翌年の控除額が低くなる点に気をつけてください。

節税目的で任意加入するなら生命保険料控除と地震保険料控除

前述した3つの保険料控除のうち、もっとも節税効果が高いのは支払った保険料・掛金の全額が控除対象になる社会保険料控除です。

ただし2022年現在、社会保険料控除の中で任意加入できるのは自営業者が加入できる国民年金基金だけです。会社員向けの厚生年金基金は実質廃止されており、新たに加入できません。社会保険料控除の節税効果は高いものの、自身で加入の有無や金額の調整を行い、節税額を増やすという対策は難しくなっています。

したがって、任意加入によって節税額を調整できる生命保険料控除と地震保険料控除の活用を検討するといいでしょう。

保険料控除の対象になる保険

保険料控除の対象になる保険

・生命保険料控除:所定の生命保険(任意加入)

・地震保険料控除:所定の地震保険(任意加入)

・社会保険料控除:社会保険(強制加入)※自営業者向けの国民年金基金は任意加入できる

上記制度のうち、節税対策におすすめの制度は、任意加入で節税額を調整できる生命保険料控除と地震保険料控除です。ここでは、生命保険料控除と地震保険料控除の対象になる保険を詳しく解説していきましょう。

生命保険料控除の対象

生命保険料控除の対象になる保険は幅広く、以下3つの区分に分けられています。

| 控除の区分 | 基準 | 対象となる保険の例 |

| 一般生命保険料控除 | 生存または死亡に起因して保険金・その他給付金が支払われる保険 | 死亡保険(定期保険・終身保険・収入保障保険や養老保険など)、学資保険、変額保険など |

| 介護医療保険料控除※ | 入院・通院などに伴う給付金が支払われる保険 | 医療保険、がん保険、介護保険、就業不能保険 |

| 個人年金保険料控除 | 個人年金保険料税制適格特約を付加した個人年金保険 | 所定の個人年金保険 |

※介護医療保険料控除は2012年1月1日以後の契約が対象。それ以前に契約した介護・医療保険は一般生命保険料控除の対象となる

なお、上記の控除区分は2012年1月以降の保険契約に適用される「新制度」の区分で、それ以前の保険契約は「旧制度」に適用されます。新制度と旧制度の違いは後述しますが、対象となる保険自体に大きな違いはありません。生命保険料控除は多くの生命保険商品が対象となっており、基準を満たせば共済契約や損害保険契約も対象になります。

地震保険料控除の対象になる保険

地震保険料控除の対象になる保険は、以下のとおりです。

- 火災保険の地震保険契約部分 ※火災保険部分は対象外

- 経過措置が適用される長期損害保険契約 ※以下の1~3すべてを満たしている保険

- 1.保険期間の開始日が2006年12月31日以前の契約

- 2.保険期間が10年以上で、満期返戻金がある積立保険

- 3.2007年1月1日以降、保険料の変更を伴う契約内容変更の手続きがない契約であること

古い長期損害保険契約がある場合は注意が必要ですが、原則は「火災保険にセットで付帯されている地震保険」が対象になると覚えておくといいでしょう。

保険料控除の対象外になる保険

ここでは、生命保険料控除・地震保険料控除・社会保険料控除のいずれの制度にも該当しない、つまり「所得控除の対象にならない保険契約」について解説します。 保険料控除の対象外となる保険は、以下のとおりです。

- 自動車保険

- 自賠責保険

- 傷害保険

- 旅行保険

- 自転車保険

- 個人賠償責任保険

- 火災保険の主契約部分

- 財形保険

- 上記同等の保障の共済契約

- 少額短期保険業者が販売する少額短期保険 など

上記はあくまで対象外となる保険の一例です。 今後新しく販売される保険や特殊な保険などは、対象外の可能性もあります。検討している保険が対象かどうか気になるときは、保険会社や共済組合に確認するようにしてください。

保険料控除でいくら節税できる?

保険料控除は、個人の課税所得から一定額を控除することで課税所得を減らし、所得税や住民税を軽減できる節税制度です。

では、課税所得を減らすと一体いくら税金を軽減できるのでしょうか。ここでは、生命保険料控除と地震保険料控除の控除額と、実際にいくら節税できるのかを詳しく解説していきます。

生命保険料控除の控除額(旧制度と新制度で違う)

生命保険料控除の控除額とは、支払った保険料のうち「課税所得から控除できる金額」を指します。控除額は、保険契約の加入時期と税金の種別によって違います。各控除の限度額は以下表のとおりです。

<生命保険料控除の控除額> ※旧制度は2011年12月末まで、新契約は2012年1月1日以降の契約に対し適用されます

| 控除枠 | 各控除の限度額 | すべての控除枠の合計適用限度額 | |

| 一般生命保険料控除 | 旧制度 | ・所得税:5万円・住民税:3万5,000円 | 【旧制度】・所得税:10万円・住民税:7万円 【新制度】・所得税:12万円・住民税:7万円 【両制度の適用を受ける場合】・所得税:12万円・住民税:7万円 |

| 新制度 | ・所得税:4万円・住民税:2万8,000円 | ||

| 両制度の適用を受ける場合 | ・所得税:4万円~5万円・住民税:2万8,000円~3万5,000円※旧契約の支払保険料に応じて変わる | ||

| 介護医療保険料控除 | – | ・所得税:4万円・住民税:2万8,000円 | |

| 個人年金保険料控除 | 旧制度 | ・所得税:5万円・住民税:3万5,000円 | |

| 新制度 | ・所得税:4万円・住民税:2万8,000円 | ||

| 両制度の適用を受ける場合 | ・所得税:4万円~5万円・住民税:2万8,000円~3万5,000円※旧契約の支払保険料に応じて変わる | ||

控除額=税金の軽減額(節税額)ではありません。あくまで、「課税所得から差し引ける金額」のことが控除額です。

たとえば、新制度で一般生命保険料控除の対象となる終身保険に加入し、毎月1万円・年間12万円の保険料を支払うとします。この場合、支払保険料12万円のうち課税所得から差し引ける金額は所得税4万円、住民税2万8,000円です。他に介護医療保険料控除や個人年金保険料控除の対象になる保険の加入がある場合、すべての控除枠の適用限度額は所得税12万円(旧制度のみの場合は10万円)、住民税7万円です。

支払った保険料の全額が控除されるわけではないこと、控除された金額=節税額ではない点に注意しましょう。

地震保険料控除の控除額

地震保険料控除の控除額とは、支払った保険料のうち「課税所得から控除できる金額」を指します。

| 控除枠 | 各控除の限度額 |

|---|---|

| 地震保険料 | ・所得税:5万円・住民税:2万5,000円 |

| 旧長期損害保険料 | ・所得税:1万5,000円・住民税:1万円 |

| 上記両方の契約がある場合 | ・所得税:5万円・住民税:2万5,000円 |

年間の支払地震保険料が5万円以下の場合は、支払った金額の全額が控除対象となりますが、5万円以上支払った場合は5万円までが控除対象となります。

実際にいくら税金が安くなる?簡単な計算方法を解説

軽減される税額の概算値は、以下の計算式で算出できます。

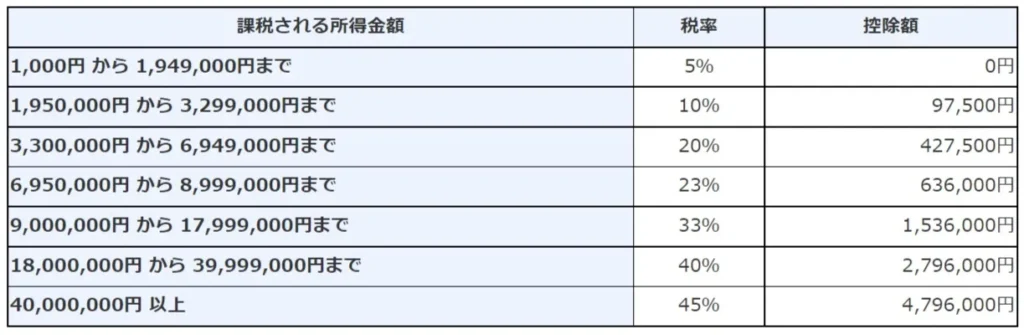

- 控除額×保険料・掛金を支払った人の税率=節税額

控除額とは「生命保険料控除の控除額」や「地震保険料控除の控除額」で記載した、課税所得から差し引ける金額のことです。そして支払った人の税率とは、支払った人の所得に応じて決まる所得税率(5%~45%)と住民税率(約10%)を指します。

たとえば、個人の所得税率・住民税率が10%で、年間の支払保険料が12万円の終身保険(新制度)に加入しているとします。この場合、所得税の対象となる課税所得から差し引ける控除額は4万円。住民税の控除額は2万8,000円です。したがって、軽減される所得税・住民税は以下のとおりです。

- 所得税:控除額4万円×所得税率10%=4,000円

- 住民税:控除額2万8,000円×住民税率約10%=2,800円

- 節税額の合計:6,800円

ほかにも加入している保険がある場合や、所得税率が違う場合、節税額は変動します。 実際に自身の節税額を計算する際は、加入している保険と自身の所得税率を確認してから計算しましょう(以下の表参照)。なお住民税は所得額によって変動はなく、おおむね10%です。

<所得税の税率 早見表>

保険料控除の申請方法。会社員は年末調整・自営業は確定申告

会社員の場合、強制加入の社会保険料控除については会社が手続きを行ってくれるため、特別な手続きは必要ありません。

しかし生命保険料控除と地震保険料控除については任意加入となるため、年末調整の際に手続きをする必要があります。また、自営業者の場合はどちらも確定申告による手続きが必要です。

その年の年末調整や確定申告を忘れてしまっても、保険料を支払った年から5年以内はさかのぼって申告できます。忘れてしまった場合は、後から手続きを行いましょう。ここでは、会社員の年末調整と自営業者の確定申告について、それぞれの方法を解説します。

会社員は年末調整

会社員は、毎年12月頃の年末調整時期に所定の「給与所得者の保険料控除申告書」を提出して申請します。

生命保険料控除と地震保険料控除の申告には、各保険会社から送付される保険料控除証明書が必要です。保険料控除証明書は圧着ハガキで、毎年10月~11月頃に送付されるため、なくさないように保管しておきましょう。

会社員の所得税は前払い方式です。毎月の給与から概算した所得税を会社が前払いし、年末調整で正しい所得税額を計算し、払いすぎた所得税があれば還付するという仕組みになっています。

そのため年末調整で保険料控除申告書を提出すれば、払いすぎた所得税が還付されます。ただし住民税は所得税と違い後払い方式のため、年末調整で還付されることはありません。原則として、年末調整の翌年に支払う住民税が軽減されるという仕組みになっています。

自営業・フリーランスは確定申告

自営業やフリーランスなどで事業所得を確定申告している人は、確定申告の際にあわせて保険料控除を申告できます。ただし、保険料控除の申告は保険料を払った翌年の1月からできるため、2月~3月の確定申告時期にこだわる必要はありません。

なお、基本的に確定申告の際も保険会社から送付される保険料控除証明書は必要です※。確定申告の前年10月~11月頃に届く圧着ハガキの保管には気をつけてください。※e-Taxの場合、保険料控除証明書の添付は不要

自営業者の場合、取引先から支払われる報酬の一部は源泉徴収の対象です。源泉徴収されている場合は、確定申告によって源泉徴収された税金の一部が還付される可能性がありますが、還付金額は個人の税額や報酬体系などによって異なります。

会社員の年末調整とは仕組みが異なるため、詳しい計算をしたい場合は税務署や税理士に尋ねてみるといいでしょう。なお、住民税は会社員と同様に後払いのため、後で支払う住民税額が軽減される仕組みとなっています。

まとめ

保険料控除とは所得控除制度のことで、以下のとおり3つの種類があります。

- 生命保険料控除:任意加入の生命保険に対する所得控除

- 地震保険料控除:任意加入の地震保険に対する所得控除

- 社会保険料控除:社会保険(公的年金・公的健康保険など)に対する所得控除

節税のために保険料控除を考えている人は、任意加入できる生命保険料控除と地震保険料控除の活用をおすすめします。特に生命保険料控除は対象となる保険の幅が広く、終身保険から学資保険まで対象です。複数の加入によって最高12万円まで課税所得から控除できるため、保障を持ちつつ節税対策できるでしょう。

保険料控除の節税額は個人の所得額や保険加入状況などで異なりますが、おおよその金額は「控除額×自身の所得税率・住民税率」で算出できます。わからない場合は、税理士や税制に詳しいファイナンシャル・プランナー、保険の担当者に聞いてみてください。

会社員は年末調整、自営業は確定申告で保険料控除の手続きを行います。10月~11月頃に届く保険料控除証明書をなくさないように保管しておき、年末年始の年末調整・確定申告時期に忘れないように手続きしましょう。

保険コンパスなら、何度でも相談無料です!

宮里 恵

(M・Mプランニング)

保育士、営業事務の仕事を経てファイナンシャルプランナーへ転身。

それから13年間、独身・子育て世代・定年後と、幅広い層から相談をいただいています。特に、主婦FPとして「等身大の目線でのアドバイス」が好評です。

個別相談を主に、マネーセミナーも定期的に行っている他、お金の専門家としてテレビ取材なども受けています。人生100年時代の今、将来のための自助努力、今からできることを一緒に考えていきましょう。