医療費控除とは、1年のうちに支払った医療費の金額に応じて税金を軽減できる、所得控除の一つです。

会社員や公務員は、配偶者控除や保険料控除など、所得控除の多くを会社の年末調整で手続きできます。しかし、医療費控除や医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制については、年末調整で手続きができません。

会社員も自営業者も、医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。そこで本記事では、医療費控除の内容から確定申告の方法までわかりやすく解説します。

医療費控除とは

医療費控除とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に、世帯内で支払った医療費が一定額を超えたときに受けられる所得控除です。

医療費の金額に応じて一定額を課税所得から差し引けるため、医療費を払った人の所得税と住民税を軽減できます。

医療費控除を適用するには、原則として世帯内で支払った年間の医療費が10万円を超えなければなりません。「今年は医療費の支払いが多かったけど、医療費控除は使えるだろうか」と気になったら、以下の計算式で医療費控除の対象になるかどうかを確認してみてください。

医療費控除の計算式と金額

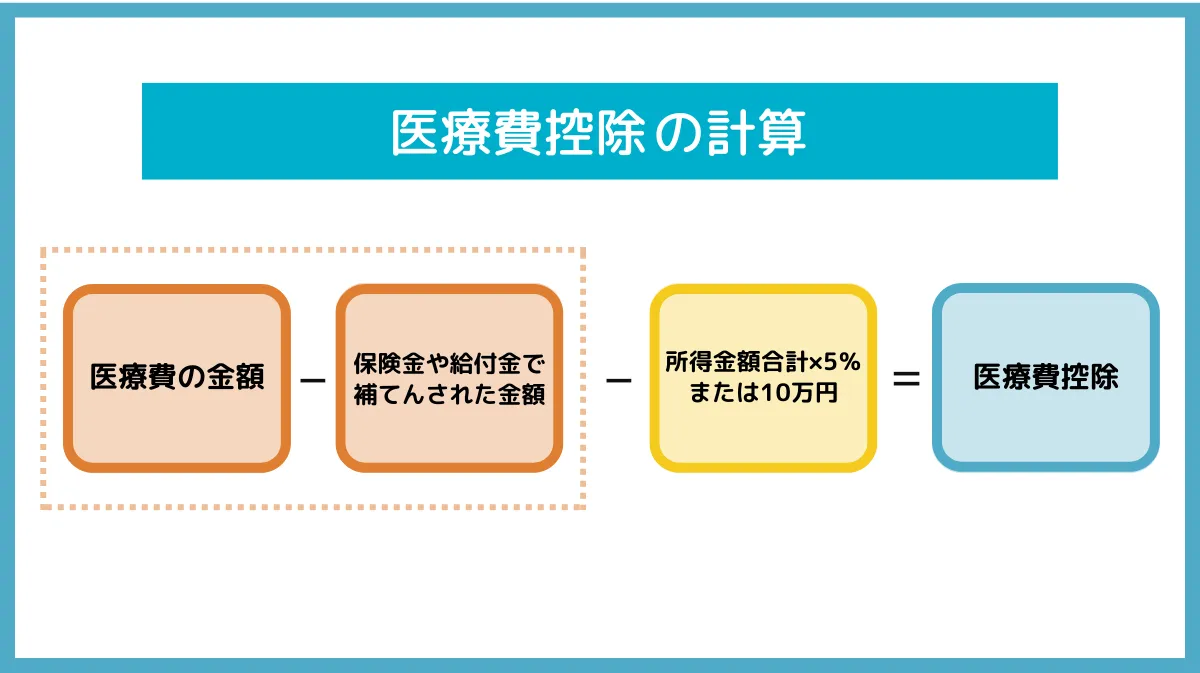

医療費控除は、かかった金額すべてが控除できるわけではありません。医療費控除の計算式は以下のとおりです。

医療費控除の金額は、医療費の金額から保険金や給付金で補てんされた金額(※)を引いた後、さらに10万円または所得金額合計×5%を引いた金額です。

なお、総所得が200万円未満の人は「医療費の金額ー保険金や給付金で補てんされた金額(※)」から「総所得金額等×5%」を差し引いた金額が控除額となります。

※保険金や給付金で補てんされた金額・・・民間の医療保険や共済などで支給される入院給付金や公的健康保険の高額療養費、出産育児一時金などを指す

例えば以下の場合でシミュレーションしてみます。

年収:300万円

1年間の医療費の金額:50万円(下腿骨骨折の手術と入院・通院費用、薬代)

給付金:15万円(手術・入院の給付金)

- 50万円-15万円-10万円=25万円

医療控除の金額は25万円となり、課税所得から差し引かれます。

医療費控除の適用要件・対象者

医療費控除の適用要件は、以下のとおりです。

- 納税者自身や生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること

- その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること

医療費控除は納税者自身だけでなく、生計を一にする配偶者や親族も対象です。

生計を一にするとは、同居家族のみではなく、納税者が生活費や学費、療養費などの送金を行っている親族も含まれます。

たとえば、子どもが上京しており、親の仕送りで生活している場合、これも「生活を一にしている」とみなされます。親が負担した子どもの医療費は、親の医療費控除の対象とすることが可能です。

医療費控除の対象と対象外

医療費控除の対象と対象外の一覧表は以下のとおりです。

| 医療費控除の対象 | 医療費控除の対象外 | |

| 治療・検査 | 医師に支払う診療費、治療費治療のためのマッサージや鍼、お灸など治療のための松葉杖や義手、義足の購入費用特定健康診査・特定保健指導の費用 | 医師への謝礼金美容整形費用予防注射の費用メガネ・コンタクトレンズの購入のための検査費用人間ドック・健康診断の費用※重大な疾病が見つかり治療を受けることになった場合は医療費控除の対象 |

| 医薬品 | 医師の処方箋を基に薬局で購入した医薬品治療のために薬局で購入した医薬品 | 疲労回復や健康増進、病気予防のために購入した医薬品、サプリメント、漢方薬 |

| 通院・入院 | 入院時の食事代や居住費通院や入院のための交通費 | 通院のために用いた自家用車のガソリン代や駐車代希望した個室や特別室の差額ベッド代入院時のテレビ・冷蔵庫の借用料 |

| 出産 | 妊娠中の定期検診費用や出産費用分娩の介助料流産した場合の手術費や入院費、通院費母体保護法に基づく理由で妊娠中絶した場合の手術費 | 出産のため実家に帰る交通費母体保護法によらない妊娠中絶のための手術費 |

| 歯科 | 虫歯の治療費、金歯、入れ歯の費用治療としての歯科矯正 | 美容のための歯列矯正歯石除去費用 |

| その他 | 介護保険の対象となる介護費用寝たきりの人の紙おむつ代(医師の証明書が必要)ケアハウスの利用料金※医師の証明書が必要骨髄移植・臓器移植のあっせんに係る患者負担金 | メガネ・コンタクトレンズの購入費用高齢者の使用する補聴器の購入費用 |

医療費控除の対象となるもの

治療や療養に直接必要な医療費は医療費控除の対象です。詳細は以下のとおりです。

- 診療費、治療費

- 治療のためのマッサージや鍼、お灸など

- 治療のための松葉杖や義手、義足の購入費用

- 定健康診査・特定保健指導の費用

- 医師の処方箋を基に薬局で購入した医薬品

- 治療のために薬局で購入した医薬品

- 入院時の食事代や居住費

- 通院や入院のための交通費

- 妊娠中の定期検診費用や出産費用

- 分娩の介助料

- 流産した場合の手術費や入院費、通院費

- 母体保護法に基づく理由で妊娠中絶した場合の手術費

- 虫歯の治療費、金歯、入れ歯の費用

- 治療としての歯科矯正

- 介護保険の対象となる介護費用

- 寝たきりの人の紙おむつ代(医師の証明書が必要)

- ケアハウスの利用料金(医師の証明書が必要)

- 骨髄移植・臓器移植のあっせんに係る患者負担金

このように病気やケガなどの治療のほか、出産、介護に必要となる費用は、原則医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象外になるもの

治療や療養に直接関係のない費用や美容・健康維持を目的とした費用は、医療費控除の対象外です。また、入院時に個室を希望した際の差額ベッド代や自家用車でのガソリン代・駐車代なども対象外となります。

- 医師への謝礼金

- 美容整形費用

- 予防注射の費用

- メガネ・コンタクトレンズの購入のための検査費用

- 人間ドック・健康診断の費用※

- 疲労回復や健康増進、病気予防のために購入した医薬品、サプリメント、漢方薬

- 通院のために用いた自家用車のガソリン代や駐車代

- 希望した特別室の差額ベッド代

- 入院時のテレビ・冷蔵庫の借用料

- 出産のため実家に帰る交通費

- 母体保護法によらない妊娠中絶のための手術費

- 美容のための歯列矯正

- 歯石除去費用

- メガネ・コンタクトレンズの購入費用

- 高齢者の使用する補聴器の購入費用

ただし、重大な疾病が見つかり治療を受けることになった場合は医療費控除の対象になります。

医療費控除は年末調整で手続きできない

医療費控除とセルフメディケーション税制については、確定申告する必要があります。確定申告をしなければ所得控除の適用は受けられないので気をつけましょう。

一方、医療費控除以外の所得控除の多くは年末調整で手続き可能です。年末調整で受けられる所得控除は、以下のとおりです。

年末調整で受けられる所得控除の種類

医療費控除は年末調整の対象外ですが、以下の所得控除は年末調整で手続き可能です。

- 社会保険料控除:公的年金や公的健康保険などの社会保険料を支払った人

- 小規模企業共済等掛金控除:小規模企業共済や企業型DC、iDeCoの掛金を支払った人

- 生命保険料控除:生命保険料を支払った人

- 地震保険料控除:火災保険に付帯する地震保険料を支払った人

- 障害者控除:所定の障がい者に該当する人

- 寡婦(夫)控除:所定の寡婦・寡夫に該当する人

- 勤労学生控除:所定の勤労学生に該当する人

- 配偶者控除・配偶者特別控除:一定の所得以下の配偶者がいる人

- 扶養控除:一定の所得以下の扶養親族がいる人

- 基礎控除:すべての納税者

- 【税額控除】住宅借入金等特別控除:住宅ローン控除の対象になる人

( )内は控除対象を指す

一方、セルフメディケーション税制を含む「医療費控除」やふるさと納税などの「寄付金控除」、災害によって損害を受けた人の「雑損控除」は年末調整の対象外となり、確定申告が必要です。

医療費控除は確定申告(還付申告)で手続きできる

確定申告とは、1年間の所得から納めるべき税額を計算して確定する手続きです。自営業者やフリーランスなど、毎年確定申告している人であれば、確定申告書の提出時に医療費控除の申請をすれば、一緒に手続きが可能です。

一方、会社員の場合は会社が年末調整で税額を計算・確定してくれるため、個人の税額について確定申告する必要はありません。元々確定申告の必要がない会社員などが、払いすぎた税金を取り戻す申請手続きのことを「還付申告」と呼びます。

会社員や公務員など年末調整がある人が医療費控除を受けるには、還付申告の手続きを行いましょう。

確定申告で医療費控除を申請する方法

医療費控除は、確定申告での申請が必要です。医療費控除を確定申告で申請するやり方を紹介します。

申請期間

元々確定申告の義務がない会社員が行う医療費控除の手続きは、還付申告と呼ばれる方法で行います。

還付申告の対象期間は、医療費を支払った翌年の1月1日から5年間です。つまり、医療費を払った次の年になればいつでも申告できるため、毎年2月~3月の確定申告時期を待つ必要はありません。万が一その年に申告を忘れていても、5年以内であれば後から遡って申告可能です。

必要書類

医療費控除の確定申告では、以下の4つの書類が必要です。

- 医療費控除の明細書

- 確定申告書

- 医療費通知書

- 本人確認書類

医療費控除の明細書と確定申告書の作成方法については、次項で解説します。

具体的な申請の流れ

医療費控除を申請する流れは次のとおりです。

- 1年のうちに支払った医療費の明細書を作成する

- 確定申告書(還付申告書)を作成する

- 医療費控除明細書と確定申告書を税務署に提出する

- 還付金の振込を確認する

ここでは、医療費控除の申請方法を手順ごとに解説していきます。

1.1年のうちに支払った医療費の明細書を作成する

1年のうちに払った医療費や診療費、交通費などを計算し、医療費控除の明細書を作成します。手元にあるメモや領収書、健康保険から送付される医療費のお知らせを元に、金額の間違いがないように気をつけましょう。

明細書の書式は、以下のページからダウンロードできます。PDFをダウンロード・印刷して手書きで記入するか、Excelをダウンロードしてパソコンで入力する方法で作成しましょう。

2.確定申告書(還付申告書)を作成する

医療費の明細書を作成したら、確定申告書(還付申告書)を作成します。

確定申告書の作成方法は大きく分けて3つです。

- 税務署で確定申告書を入手し、手書きで作成する

- 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用してパソコン等で作成する

※当コーナーでは、確定申告書(還付申告書)と医療費控除の明細書をあわせて作成することも可能 - 確定申告書作成ソフトを利用して作成する

上記のうち、確定申告の義務がない会社員に適しているのは1の手書きか2のパソコンで作成する方法です。ご自身に適した方法で作成してみてください。

3.医療費控除明細書と確定申告書を税務署に提出する

作成した医療費控除明細書と確定申告書を税務署に提出します。提出方法は、以下の3つです。

- 税務署に直接持参して窓口で提出する

- 手書きで作成・またはパソコンなどで作成して印刷した書類を郵送する

- e-Taxで電子申請

作成した書類に不備がないか不安な場合は、税務署の窓口で職員に確認してもらい、そのうえで提出する1の方法が安心です。ただし、確定申告の時期は混雑している可能性が高いため、時期をずらして早めに行くなどの対策を行いましょう。

税務署に行く時間がない人や手軽に申請をしたい方は、3の方法がおすすめです。

4.還付金の振込を確認する

医療費控除の明細書と確定申告書を提出してから、書類に不備がなければ1か月~1か月半程度であらかじめ指定した銀行に還付金が振り込まれます。または最寄りのゆうちょ銀行・郵便局で受け取ることも可能です。

e-Tax(電子申請)であれば、3週間程度で振り込まれることもあります。

【注意点】医療費の領収書は5年間保管が必要

確定申告書を提出する際に領収書は不要です。

ただし、医療費の領収書は自宅で5年間保存が義務づけられています。後で確認が必要になる可能性もあるため、医療費控除の手続きをして還付金を受け取った後も、5年間は捨てずに自宅で保管してください。

自宅保管の義務は、セルフメディケーション税制も同様です。薬局で購入した対象の医薬品について記載があるレシートは、捨てずに5年間保管しておきましょう。

セルフメディケーション税制とは?

「医療費控除を受けたいけど、年間10万円以上も医療費の支払いがない」という場合は、セルフメディケーション税制が適用できないか検討しましょう。

セルフメディケーション税制とは医療費控除の特例で、対象のスイッチOTC医薬品を購入した際、その購入費用について所得控除を受けられる制度です。

ただし要件があり、対象の医薬品購入費用が世帯内で年間1万2,000円を超えていて、さらに予防接種や健康診断といった健康の取り組みを行っている人に限ります。

当初は2017年1月1日~2021年12月31日の時限措置とされていましたが、対象医薬品の見直しとともに適用期間が5年延長され、2026年12月31日までに購入した分が対象となっています。

医療費控除との違い

医療費控除とセルフメディケーション税制は、適用条件や対象となる費用、控除額の上限が異なります。

| 医療費控除 | セルフメディケーション税制 | |

| 適用条件 | 1年間に支払った医療費(医療費の全額-保険金や給付金で補てんされた金額)が10万円超*総所得金額等が200万円未満の場合、実際に支払った医療費が総所得金額等の5%超 | 1.対象となるスイッチOTC医薬品を年間1万2,000円以上購入2.国が定める健康維持や病気予防のための取り組みを行っていること |

| 対象となる費用 | 自分自身もしくは生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費 | 自分自身もしくは生計を一にする配偶者やその他の親族のために購入した、対象となる医薬品の購入費 |

| 控除額の上限 | 200万円 | 8万8,000円 |

| 適用可能期限 | なし | 2017年1月1日~2026年12月31日に購入した分 |

なお、医療費控除とセルフメディケーション税制を併用することはできません。そのため、どちらも対象となる人は、両方の金額を算出して節税効果が大きい方を選びましょう。

セルフメディケーション税制の適用要件と対象

セルフメディケーション税制は、健康の維持増進及び疾病の予防に取り組む人が利用できる制度です。そのため、以下の診断や予防接種のいずれかを受けている必要があります。

- 保険者(健康保険組合など)が実施する健康診断(人間ドック、各種健診など)

- 市区町村が健康増進事業として行う健康診断

- 予防接種(定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種)

- 勤務先で実施する定期健康診断(事業主検診)

- 特定健康診断(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導

- 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診

上記の要件を満たす人が、対象となるスイッチOTC医薬品を年間1万2,000円以上購入した場合にセルフメディケーション税制が適用されます。

医療費控除と同様、生計を一にする世帯内の購入費を合算できます。配偶者や子どもが服用した薬の購入費も合算できるため、薬局やドラッグストアのレシートは保管しておき、年間で1万2,000円以上にならないか計算してみるとよいでしょう。

セルフメディケーション税制の対象になる医薬品には、薬局でよく見かける鎮痛剤や頭痛薬、風邪薬などが含まれています。病院で処方されたものではなく、薬局やドラッグストアで医薬品を購入する機会が多いという人は、以下のページから対象医薬品を確認してください。

セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要な書類

セルフメディケーション税制の適用を受けるには、医療費控除と同様に確定申告が必要です。申告期間は医療費控除と同じで、医療費を支払った翌年の1月1日から5年間となります。

また、提出する書類は、医療費控除で使用する医療費控除の明細書の代わりとして、セルフメディケーション税制の明細書を用意してください。

- セルフメディケーション税制の明細書

- 確定申告書

- 本人確認書類

必要な書類を忘れずに用意し、確定申告を行いましょう。

まとめ

家庭内で1年のうちに支払った医療費や交通費の合計額が10万円以上ある場合は、医療費控除の手続きをしましょう。

医療費控除で対象になるのは、入院や手術費用だけではありません。歯医者の通院費から不妊治療費、妊娠した際の妊婦検診費に出産時の分娩費用、子どもの通院費や薬代、病院に行く際の交通費まで、さまざまな費用が対象です。自分だけではなく、配偶者や子どもの医療費も合算できます。

医療費控除を適用できれば、医療費を払った人の所得税や住民税を軽減できます。場合によっては、保育料や国民健康保険料などの費用も軽減できる可能性があるため、医療費がかかった年は必ず手続きをして適用を受けるようにしましょう。

ただし、医療費控除は年末調整で手続きできず、確定申告(還付申告)による手続きが必要です。手続きの期限は医療費を払った翌年から5年間です。確定申告期間を問わずいつでも申請できますが、年が変わったらすぐに手続きをすることをおすすめします。

また、医療費控除ができない場合は、セルフメディケーション税制が適用できないか検討してみてください。

保険コンパスなら、何度でも相談無料です!

宮里 恵

(M・Mプランニング)

保育士、営業事務の仕事を経てファイナンシャルプランナーへ転身。

それから13年間、独身・子育て世代・定年後と、幅広い層から相談をいただいています。特に、主婦FPとして「等身大の目線でのアドバイス」が好評です。

個別相談を主に、マネーセミナーも定期的に行っている他、お金の専門家としてテレビ取材なども受けています。人生100年時代の今、将来のための自助努力、今からできることを一緒に考えていきましょう。