生命保険に加入している人は、年末調整で生命保険料控除を忘れずに申告することが大切です。申告が漏れてしまうと、所得税や住民税を本来よりも多く支払ってしまうことになるかもしれません。

では、生命保険料控除を申告すると戻ってくる金額はいくらなのでしょうか。本記事では、生命保険料控除の制度内容や戻ってくる金額の計算方法、申告方法などをわかりやすく解説します。

そもそも年末調整とはどのような手続きなのか

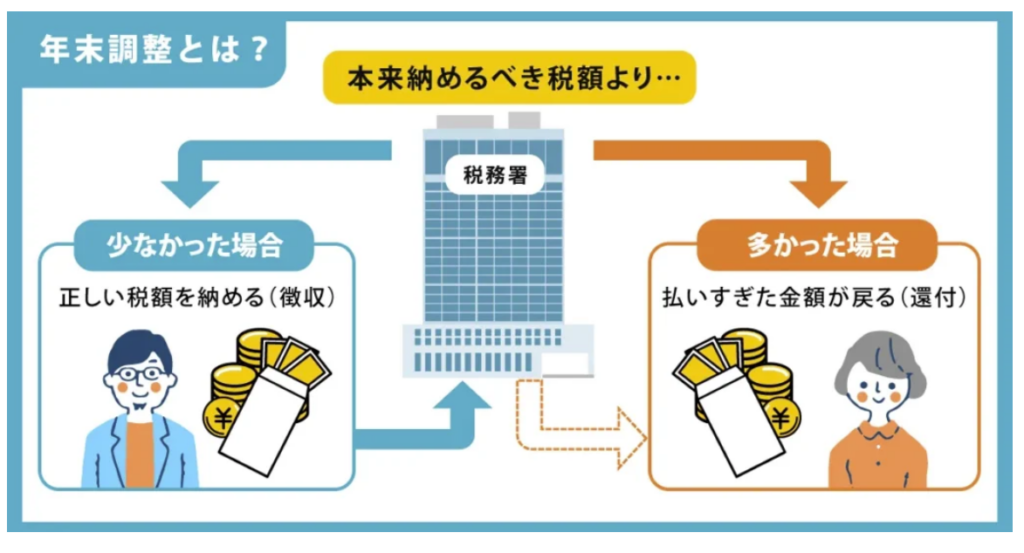

年末調整とは、公務員や会社員などの給与所得者が、毎月の給与から天引きされている所得税額を再計算して過不足を精算する制度です。

本来であれば、所得税を納めるために確定申告という手続きをしなければなりません。しかし、会社員や公務員などの給与所得者の場合、勤務先が給与から所得税を源泉徴収して代わりに納めてくれるため、基本的に確定申告は不要です。

給与や賞与から天引きされる税額は、1年間で支払われる予定の給与をもとに計算された仮のものです。そのため、年末が近づき実際に支払われた給与や賞与をもとに税額を再計算し、過不足を精算するために年末調整が行われます。

年末調整の結果、納付すべき税額が源泉徴収された額よりも少なければ、払い過ぎた税金が還付され、逆に不足していれば追加で給与から天引きされる仕組みです。

所得控除は、例えば「配偶者を扶養している」「生命保険に加入している」などの条件に該当する場合、所得税や住民税を計算するときに所得から一定金額を差し引いてくれる制度です。

所得控除額が増えるほど、課税対象となる所得額が減り、税金の負担が軽くなるため、忘れずに申告しましょう。

生命保険料控除とは

生命保険料控除とは年末調整で申告した生命保険料の一部を所得から差し引くことで、所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。

ただし、生命保険料控除を適用するには、一定の条件を満たす必要があります。すべての契約が控除の対象となるわけではないため、注意が必要です。

生命保険料控除の対象となる契約

新制度の生命保険料控除では「一般保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」の3区分に分かれています。それぞれの対象となる保険契約は、以下のとおりです。

| 一般生命保険料控除 | 生存または死亡を原因として保険金・給付金を支払う部分に対する保険料(例:定期保険・終身保険・学資保険など) |

| 介護医療保険料控除 | 介護保障または医療保障など入院・通院等にともなう給付保障に対する保険料(例:民間の医療保険・がん保険・介護保険など) |

| 個人年金保険料控除 | 個人年金保険料税制適格特約の付加された個人年金保険契約に対する保険料 |

※個人年金保険料税制適格特約を付けるためには「年金の受取人は被保険者と同一であること」「保険料の支払い期間が10年以上で、定期的に支払う契約であること」などの要件を満たす必要があります。

旧制度の場合は「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2区分となります。新制度における介護医療保険料控除の対象となる保険契約は、旧制度では一般生命保険料控除の対象です。

所得から控除する金額は、区分ごとに計算をします。

生命保険料控除の対象外となる契約

生命保険料控除が適用されない契約もあります。以下の契約は控除の対象外となるため、注意しましょう。

- 保険期間が5年未満の貯蓄保険や貯蓄共済

- 外国の生命保険会社や損害保険会社と、国外で締結した契約

- 団体信用生命保険

- 信用保険

- 傷害保険

- 財形貯蓄

保険を契約する際には、生命保険料控除の適用可否を事前に確認してください。

年末調整で生命保険料控除はいくら戻る?

生命保険料控除は所得控除の一種で、控除後の所得に対して課税されます。年末調整で生命保険料控除を申告することにより戻る金額は、控除額に所得税率と住民税率を掛け合わせた金額です。

ただし、戻る金額には上限があり、必ずしも全額が戻るわけではありません。生命保険料控除で戻る金額の上限は所得によって異なります。これは所得税率が累進課税で、所得に応じて5%~45%までの範囲で適用されるためです。

例えば課税所得が300万円の場合、最大で戻る所得税は12,000円、住民税は7,000円です。

【生命保険料控除で戻る金額の上限一覧】

| 課税所得金額 | 所得税率 | 戻る所得税の上限 | 住民税率 | 戻る住民税の上限 | 合計で戻る金額 |

| 1,000円~194万9,000円 | 5% | 6,000円 | 10% | 7,000円 | 13,000円 |

| 195万円~329万9,000円 | 10% | 12,000円 | 10% | 7,000円 | 19,000円 |

| 330万円~694万9,000円 | 20% | 24,000円 | 10% | 7,000円 | 31,000円 |

| 695万円~899万9,000円 | 23% | 27,600円 | 10% | 7,000円 | 34,600円 |

| 900万円~1799万9,000円 | 33% | 39,600円 | 10% | 7,000円 | 46,600円 |

| 1,800万円~3,999万9,000円 | 40% | 48,000円 | 10% | 7,000円 | 55,000円 |

| 4,000万円以上 | 45% | 54,000円 | 10% | 7,000円 | 61,000円 |

新契約と旧契約で適用限度額が異なる

生命保険料控除には「新制度」と「旧制度」があり、生命保険に加入したタイミングによって適用される制度が異なります。

| 新制度 | 2012年(平成24年)1月1日以降に加入 |

| 旧制度 | 2011年(平成23年)12月31日以前に加入 |

控除額は、所得税を計算するときと住民税を計算するときで異なります。

詳細は、次のシミュレーションで解説します。

生命保険料控除額の計算方法と戻ってくる金額をシミュレーション

生命保険料控除により戻る金額は、「控除額×税率」で計算します。

ただし、控除額は年間の支払保険料によって異なるため注意が必要です。所得税と住民税にわけて、生命保険料控除の控除額と戻る金額をシミュレーションします。

所得税の控除額とシミュレーション

所得税を計算するときの控除額は、以下のとおりとなります。新制度と旧制度に分けてシミュレーションしてみましょう。

新制度の場合

2012年(平成24年)1月1日以降に加入した契約には、新制度の控除額が適用されます。

新制度における控除額(所得税控除)

| 年間の支払保険料 | 控除金額 |

| 20,000円以下 | 払込保険料総額 |

| 20,000円超40,000円以下 | 払込保険料×1/2+10,000円 |

| 40,000円超80,000円以下 | 払込保険料×1/4+20,000円 |

| 80,000円超 | 一律40,000円 |

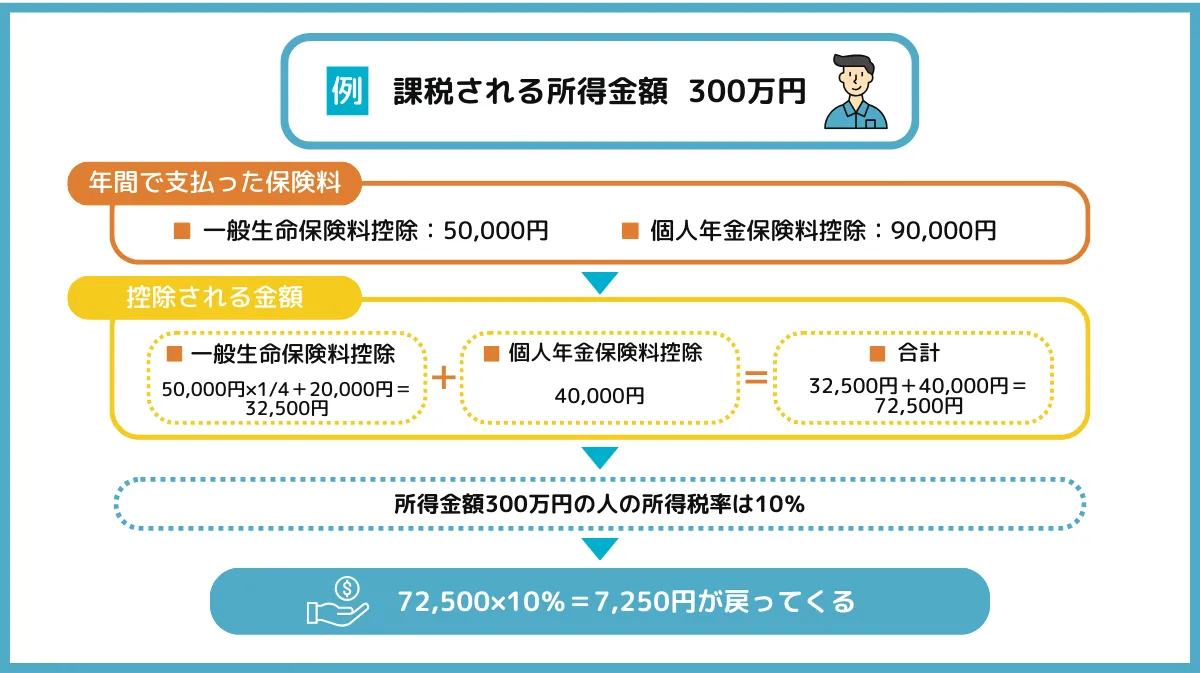

例えば、2014年に生命保険料控除の対象となる年間保険料50,000円の生命保険と、年間保険料90,000円の個人年金保険に加入した場合、年間所得から控除される金額の計算式は以下のとおりです。

- 一般生命保険料控除:50,000円×1/4+20,000円=32,500円

- 個人年金保険料控除:40,000円

- 合計:32,500円+40,000円=72,500円

課税所得金額が300万円の場合、所得税率は10%です。したがって、戻ってくる所得税の金額は7,250円になります。

旧制度の場合

2011年(平成23年)12月31日以前に加入した契約には、旧制度の控除額が適用されます。

旧制度における控除額(所得税控除)

| 年間の支払保険料 | 控除金額 |

| 25,000円以下 | 年間保険料等の全額 |

| 25,000円超50,000円以下 | 年間保険料等×1/2+12,500円 |

| 50,000円超100,000円以下 | 年間保険料等×1/4+25,000円 |

| 100,000円超 | 一律50,000円 |

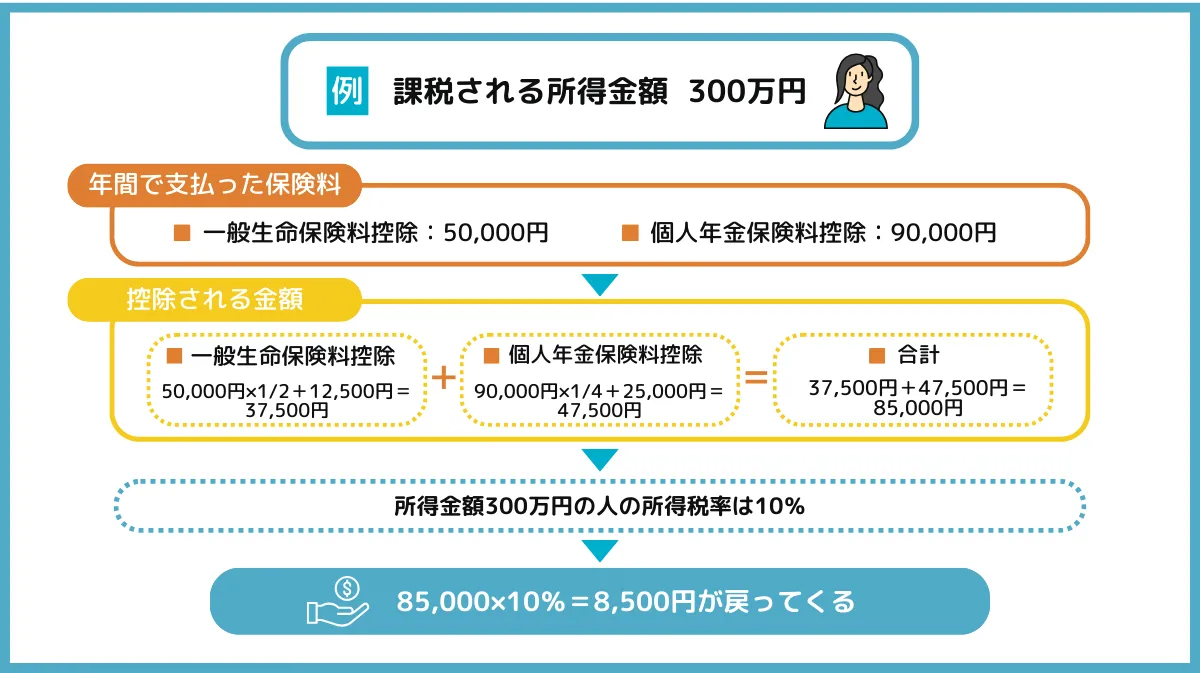

例えば、2010年に生命保険料控除の対象となる年間50,000円の生命保険と、年間90,000円の個人年金保険に加入した場合、年間所得から控除される金額の計算式は以下のとおりです。

- 一般生命保険料控除:50,000円×1/2+12,500円=37,500円

- 個人年金保険料控除:90,000円×1/4+25,000円=47,500円

- 合計=37,500円+47,500円=85,000円

課税所得金額が300万円の場合、所得税率は10%です。したがって、戻ってくる所得税の金額は8,500円になります。

住民税の控除額とシミュレーション

住民税を計算するときの控除額は、以下のとおりに計算をします。

新制度の場合

2012年(平成24年)1月1日以降に加入した契約には、新制度の控除額が適用されます。

新制度における控除額(住民税控除)

| 年間の支払保険料 | 控除金額 |

| 12,000円以下 | 払込保険料総額 |

| 12,000円超32,000円以下 | 払込保険料×1/2+6,000円 |

| 32,000円超56,000円以下 | 払込保険料×1/4+14,000円 |

| 56,000円超 | 一律28,000円 |

例えば、2014年に生命保険料控除の対象となる年間保険料50,000円の生命保険と、年間保険料90,000円の個人年金保険に加入した場合、年間所得から控除される金額の計算式は以下のとおりです。

- 一般生命保険料控除:50,000円×1/4+14,000円=26,500円

- 個人年金保険料控除:28,000円

- 合計=26,500円+28,000円=54,500円

住民税率は一律で10%です。したがって、戻ってくる住民税の金額は5,450円です。

旧制度の場合

2011年(平成23年)12月31日以前に加入した契約には、旧制度の控除額が適用されます。

旧制度における控除額(住民税控除)

| 年間の支払保険料 | 控除金額 |

| 15,000円以下 | 年間保険料等の全額 |

| 15,000円超40,000円以下 | 年間保険料等×1/2+7,500円 |

| 40,000円超70,000円以下 | 年間保険料等×1/4+17,500円 |

| 70,000円超 | 一律35,000円 |

例えば、2010年に生命保険料控除の対象となる年間保険料50,000円の生命保険と、年間保険料90,000円の個人年金保険に加入した場合、年間所得から控除される金額の計算式は以下のとおりです。

- 一般生命保険料控除:50,000円×1/4+17,500円=30,000円

- 個人年金保険料控除:35,000円

- 合計=30,000円+35,000円=65,000円

住民税率は一律で10%です。したがって、戻ってくる住民税の金額は6,500円です。

旧契約と新契約を併用している場合は?

旧制度の控除額が適用される契約と新制度の控除額が適用される契約が両方ある場合は、それぞれの計算方法で控除額を計算します。

ただし、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の合計で控除できる金額は、所得税が最大12万円、住民税が最大70,000円までです。

例えば、2019年に契約した年間保険料30,000円の生命保険と、2010年に契約した年間保険料80,000円の個人年金保険がある場合、控除額は以下のように計算します。

- 新契約(2019年):30,000円×1/2+10,000円=25,000円

- 旧契約(2010年):80,000×1/4+25,000=45,000円

- 合計:25,000円+45,000円=70,000円

- 新契約(2019年):30,000円×1/2+6,000円=21,000円

- 旧契約(2010年):35,000円

- 合計:21,000円+35,000円=56,000円

年末調整で生命保険料控除を申告する手順

次に、年末調整で生命保険料控除申告する際の手順について説明します。

給与所得者の保険料控除申告書に必要事項を記入する

11月や12月になり年末調整の時期が近づくと、職場で年末調整に必要な申告書が配られます。

生命保険料控除を申告する際は「給与所得者の保険料控除申告書」に契約している保険会社名や保険の種類、契約者名や保険金の受取人などを項目に沿って記入しましょう。

年末調整の書き方は以下の記事で詳しく解説しています。

生命保険料控除証明書を用意する

年末調整で保険料控除を申告するには、各保険会社が発行する「生命保険料控除証明書」を提出しなければなりません。生命保険料控除証明書は、保険契約を締結していることや保険料を支払っていることを証明する書類で、毎年10月ごろに自宅に郵送されます。

書類の発送時期は保険会社によって異なるため、事前に確認をしておくと良いでしょう。紛失した場合は、加入先の保険会社に連絡をして再発行をしてもらう必要があります。

職場に申告書を提出する

年末調整の用紙への記入と生命保険料控除証明書が用意できたら、まとめて職場の担当者に提出します。

書類の提出が遅れると勤務先に受け付けてもらえなくなる場合があるので、準備でき次第早めに提出しましょう。

ほかにもある!年末調整で戻ってくる保険料控除

年末調整で申告できる所得控除には、生命保険料控除の他にも「地震保険料控除」や「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」があります。該当する所得控除がある場合、忘れずに申告をしましょう。

地震保険料控除

地震保険に加入していれば「地震保険料控除」を申告できます。具体的な控除額は次のとおりです。

| 区分 | 年間の支払保険料の合計 | 控除額 |

| 地震保険料 | 50,000円以下 | 支払金額の全額 |

| 50,001円 | 一律50,000円 | |

| 旧長期損害保険料 | 10,000円以下 | 支払金額の全額 |

| 10,001円~20,000円 | 支払金額×1/2+5,000円 | |

| 20,001円~ | 15,000円 | |

| 地震保険料と旧長期損害保険料の両方を契約している場合 | - | 地震保険料と旧長期損害保険料それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円) |

※参考:国税庁「No.1145 地震保険料控除」

旧長期損害保険料で地震保険料控除を申告する場合、次の要件を満たす必要があります。

- 平成18年12月31日までに地震保険を契約している

- 満期に達したらお金が戻ってくるもので保険期間が10年以上

- 平成19年1月1日以後に契約内容を変更していない

地震保険料控除を申告するためには、年末調整時に所定の書類を記入し、損害保険会社から送られてくる「地震保険料控除証明書」を添付する必要があります。

地震保険料控除を受けられる地震保険は、居住している建物にかけられているものに限られます。店舗や工場など、居住していない建物にかけている地震保険は保険料控除を受けられません。

地震保険料控除のシミュレーション

- 所得税控除額:30,000円 × 10% = 3,000円

- 住民税控除額:30,000円 × 10% = 3,000円

- 合計控除額:6,000円

- 所得税控除額: 50,000円 × 20% = 10,000円

- 住民税控除額: 50,000円 × 10% = 5,000円

- 合計控除額: 15,000円

- 所得税控除額: 50,000円(上限) × 30% = 15,000円

- 住民税控除額: 25,000円(上限) × 10% = 2,500円

- 合計控除額: 17,500円

このように、年間の支払保険料や所得税率で控除金額が変わります。

社会保険料控除

会社員や公務員が支払う社会保険料には「厚生年金保険料」や「健康保険料」などがあります。

社会保険料を支払った人は「社会保険料控除」の対象となり、年間の払込保険料と同額が所得から控除されます。

給与から天引きされる社会保険料については、年末調整で社会保険料控除を申告する必要はありませんが、それ以外は申告が必要です。

例えば、大学に通う20歳以上の子どもの社会保険料を代わりに支払っていたのであれば社会保険料控除の対象となり、年末調整で申告をすることで税金を還付してもらえる可能性があります。

課税所得が300万円の人が、子どもの社会保険料年間20万円を支払っている場合、年末調整すると20,000円(20万円×所得税率10%)のお金が戻ってくることになります。

小規模企業共済等掛金控除

iDeCo(個人型確定拠出年金)で老後の年金を積み立てている場合は「小規模企業共済等掛金控除」の対象となります。

所得から控除される金額は、1年間で支払った掛金と同じ金額です。

例えば、毎月20,000円の掛金を支払っていた場合、控除額は24万円となります。課税所得が300万円の人であれば所得税率が10%なので、年末調整すると24,000円のお金が戻ってくることになります。

年末調整で申告する際は「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付する必要があります。

生命保険料控除に関するQ&A

最後に生命保険料控除についてのよくある質問とその回答をご紹介します。

Q.共働き夫婦はどちらが生命保険料控除を申告するのがいい?

所得税率が高い方が有利になる場合が多いので、どちらが申告すれば最も節税できるかを計算してみましょう。

夫婦それぞれで契約者になっている場合は、契約者ごとに生命保険料控除のハガキは届くので、それぞれで申告をすることが基本になります。

生命保険料控除は、保険料を実際に支払った人が申告できます。したがって、妻が契約者であっても、夫が保険料を支払っている場合、夫がその保険料を含めて控除を申告することが可能です。

この場合、夫は妻が契約者である生命保険の保険料を含めて、生命保険料控除を申告することができます。

Q.アルバイト・パートは生命保険料控除を申告できる?

アルバイト・パートで働く人も年末調整の対象です。そのため、自分自身が保険料を支払っている生命保険や医療保険などに加入しているのであれば、生命保険料控除を申告できます。

Q.年末調整の還付金はいつ戻る?

還付金を受け取れるタイミングは会社によって異なりますが、 一般的には12月です。

年末調整の手続きが遅くなるほど還付される時期が遅くなるので、転職などで職場が変わった場合はあらかじめ担当者に確認しておくと安心です。

Q.還付金を受け取るにはどうしたらいい?

所得税の還付金がある場合、還付される月の給与に上乗せして支払われるケースが多いようです。

また、12月の給与明細とともに源泉徴収票が発行されます。源泉徴収票は、1年間で支払われた給与や源泉徴収された所得税額などが記載された書類です。

生命保険料控除や社会保険料控除などの金額も記載されているため、勤務先から受け取った際は誤りがないかを必ず確認しましょう。

Q.年末調整ができなかったときはどう対処すればいい?

人によっては「年末調整の手続きを忘れてしまった」「職場が年末調整してくれなかった」といった理由で年末調整できないことがあります。

年末調整ができなかった場合は、確定申告または還付申告によって生命保険料控除の申告が可能です。

確定申告の期間は、毎年原則、2月16日〜3月15日です。申告をする際には、確定申告書を作成し生命保険料控除証明書を添付して、お住まいの住所を管轄する税務署に提出をしましょう。

生命保険料控除のみの申告であれば「還付申告」をするのも方法です。還付申告であれば、保険料を払い込んだ翌年の1月1日から5年間までに申告をすることで、払い過ぎた税金が戻ってきます。提出書類や添付書類は、確定申告と同じです。

ただし、期限を過ぎると税金の還付を受けられなくなるので気づいた時点で早めに申告しましょう。

まとめ

年末調整で生命保険料控除を申告すると、所得税や住民税の負担を軽減できることがあります。戻ってくる金額の目安は「控除額×税率」で計算が可能です。

また、地震保険料控除や社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除も申告すると、戻ってくる金額がさらに多くなることがあります。

年末調整をする際は、勤務先が定める期限内に所定の書類を提出する必要があります。申告期間や提出書類を事前に確認し、余裕をもって申告をしましょう。

保険コンパスなら、何度でも相談無料です!

宮里 恵

(M・Mプランニング)

保育士、営業事務の仕事を経てファイナンシャルプランナーへ転身。

それから13年間、独身・子育て世代・定年後と、幅広い層から相談をいただいています。特に、主婦FPとして「等身大の目線でのアドバイス」が好評です。

個別相談を主に、マネーセミナーも定期的に行っている他、お金の専門家としてテレビ取材なども受けています。人生100年時代の今、将来のための自助努力、今からできることを一緒に考えていきましょう。